建物の大きさは用途地域がポイント。土地の法規制を確かめよう!

土地面積が広ければ大きな家が建てられる!?

面積に対してどれくらいの比率で建物が建てられるかを示したもので、住居系地域は比率が低くなります。また、容積率とは家全体でどれくらいの床面積を確保できるかを示したものです。

この建ぺい率と容積率は、用途地域ごとに指定される限度が異なり、下表で分かるように同じ用途地域内でも、指定がまた違います。用途地域とは、街を健全に発展させるために定められた地域割りのことで、都道府県ごとに都市計画法によって土地の使い道を規定しているものです。

建ぺい率と容積率が建物の大きさを決める

住居系地域は、住みやすい住宅街としての環境を保護する目的で、建物の大きさが厳しく制限されています。たとえば、第1種低層住居専用地域に180㎡の敷地があり、建ぺい率50%、容積率80%の制限があるとすれば、延べ床面積は144㎡、約44坪弱が限度となり、部屋の広さの合計はこの範囲に収めることになります。

ただし、特定行政庁が指定する角地の中にある建物は、用途地域で定められた建ぺい率に10%まで加算した大きさまで建てることができます。また、用途地域で防火地域内の耐火建物も同様に、用途地域で定められた建ぺい率に10%加算した大きさまで建てることができます。

都市計画上の建ぺい率と容積率の制限

| 用途地域 \ 対象項目 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

|---|---|---|

| 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |

30、40、50、60 | 50、60、80、100、150、200 |

| 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |

30、40、50、60 | 100、150、200、300 |

| 第1種住居地域/第2種住居地域 /準住居地域 |

60 | 200、300、400 |

| 近隣商業地域 | 80 | 200、300、400 |

| 商業地域 | 80 | 200〜1000 |

| 準工業地域 | 60 | 200、300、400 |

| 工業地域 | 60 | 200、300、400 |

| 工業専用地域 | 30、40、50、60 | 200、300、400 |

前面道路によっても法的な規制が。

場合によっては建て替え出来ないことも!

幅4m未満の道路に接した敷地はセットバックが必要

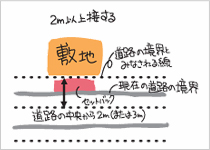

基準法では原則として道路に2m以上接している敷地にだけ建物が建てられることになっています(左図参照)。しかも、この場合の道路とは原則として幅4m(地域によっては6m)以上の公道や私道でなければなりません。幅4m未満の道路に接して建物を建てる場合は、道路の中心線から2m(特定行政庁が道路の幅員を6m以上と指定した地域は3m)後退することを条件に建築が許されます。

このように敷地を後退することや後退した土地をセットバックと呼びます。たとえば、幅3mの道路の場合、中心線(1.5m地点)から2m後退させると、道路から50cm分の敷地は使えないことになります。また、路地状の敷地にある古い家の建て替えは、敷地と道路の関係によっては難しい場合があるので注意が必要です。

角地の場合、角度によっては隅切りを

幅4m以上の道路に面した土地であっても、敷地がまるまる使えないこともあります。都道府県の条例によるので一概にいえませんが、幅6m以下の道路が交差する角地では、道路の見通しをよくするため、敷地の一部を削ります。それが「隅切り」という規制です(左図参照)。

この場合、敷地の一部を削らなければならないので、その部分には塀などを設けることができなくなってしまいます。ただし、角地の角度が120度以上ある場合は、隅切りをする必要はありません。